- 竹島家の歴史

- 十村制度

富山藩十村役 竹島家の歴史

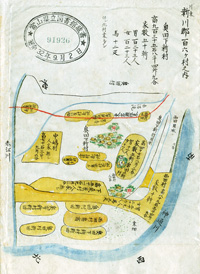

奥田下新村絵図

竹島家は、元和年間(1615~1623)より明治の廃藩置県まで、代々の当主は、五右衛門とも五郎左エ門とも名乗り、越中の国、新川郡奥田下新村(現富山市下新本町)を本拠とし、神通川下流域東岸の開拓に力を尽くし、成長を遂げました。

奥田下新村絵図

竹島家は、元和年間(1615~1623)より明治の廃藩置県まで、代々の当主は、五右衛門とも五郎左エ門とも名乗り、越中の国、新川郡奥田下新村(現富山市下新本町)を本拠とし、神通川下流域東岸の開拓に力を尽くし、成長を遂げました。

現存する古文書によると、同家の中興の祖は元和4年(1618年)に登場する初代五右衛門です。家伝では、同家の系譜は安土桃山時代・関ヶ原合戦以前の1573年にまで遡り、先祖は大坂夏の陣で破れ北陸に落ちのびて来た豊臣方の武将であるとされています。

ちなみに、同家の家紋は丸に剣カタバミです。

奥田下新村絵図

江戸中期の享保15年(1730)、六代目五右衛門が初めて 十村役に登用されました。以来、竹島家当主は十村役の職に任命されてきました。

奥田下新村絵図

江戸中期の享保15年(1730)、六代目五右衛門が初めて 十村役に登用されました。以来、竹島家当主は十村役の職に任命されてきました。

最期の十村役となったのは、幕末期の文久2年(1862)に就任した十一代目五右衛門でした。就任から9年後の明治4年、廃藩置県が行われ、十村役・竹島家としての使命は終わりました。その後、十一代目(謙作と改名)は戸長に任命され、地域の農政に携わりました。

続く十二代目謙作は、村会議員や奥田村村長として、地租改正をはじめとする明治政府の土地制度改革に携わりました。

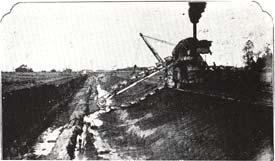

富岩運河の開削

十四代目寛は、奥田村村長として、富岩運河の開削や周辺の工場誘致に当たるなど、一貫して富山市北部地域の発展に尽力しました。

富岩運河の開削

十四代目寛は、奥田村村長として、富岩運河の開削や周辺の工場誘致に当たるなど、一貫して富山市北部地域の発展に尽力しました。

現在の十六代目精一は、建造物の修復など、竹島家住宅の維持保存に努めています。

十村制度について

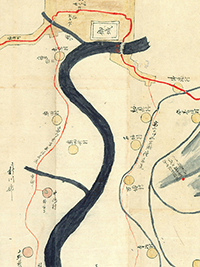

農業図絵より

十村制度とは、藩政時代、藩内の農業政策を円滑に進める為に、十村組(藩内の村を数十ヵ村単位でまとめて一組としたもの)を設け、農民層の中から人望ある有力者を十村役に任命し、組の村々を管理指導させた制度です。

農業図絵より

十村制度とは、藩政時代、藩内の農業政策を円滑に進める為に、十村組(藩内の村を数十ヵ村単位でまとめて一組としたもの)を設け、農民層の中から人望ある有力者を十村役に任命し、組の村々を管理指導させた制度です。

この制度は加賀三代藩主、前田利常の時代から始まった全国でも例を見ない巧妙な農業政策といわれています。加賀藩の支藩である富山藩前田家も、宗藩にならい同制度を取り入れていました。

十村は、数十ヵ村を統括する農民身分の最高職で、世襲ではなく、役目にふさわしい人物を藩が任命するという仕来りでした。武士の特権である名字帯刀を許される事もありました。

農業図絵より

彼らは、加賀藩や富山藩の農政実務全般を担当し、毎年の年貢徴収や洪水その他災害への対処、新田開発の促進に主導的役割を果たしました。

農業図絵より

彼らは、加賀藩や富山藩の農政実務全般を担当し、毎年の年貢徴収や洪水その他災害への対処、新田開発の促進に主導的役割を果たしました。

また、十村は、地域農村の事情に明るい名望家であり、犯罪の取り締まりや藩と組下農民との関係調整など、地域社会の保全にも貢献してきました。

左の図『農業図絵』を著した土屋又三郎(加賀国御供田村)は、寛文4年から元禄7年まで加賀藩の十村役を務めていました。農業の生産性向上に熱心に取り組み、『耕稼春秋』などの農書を著しています。